Onduleur photovoltaïque : comprendre le cerveau de votre installation solaire

L'Onduleur Photovoltaïque : le Cerveau de Votre Installation Solaire

Dans un contexte de transition énergétique et de hausse des coûts de l'électricité, l'autoconsommation solaire séduit de plus en plus de foyers et d'entreprises en France. Au cœur de cette révolution silencieuse, particulièrement visible dans les régions ensoleillées comme le Luberon, se trouve un composant essentiel mais souvent méconnu : l'onduleur. Bien plus qu'une simple boîte métallique, il est le véritable cerveau de toute installation photovoltaïque. Son rôle ne se limite pas à une simple conversion de courant ; il optimise, sécurise et supervise l'ensemble de la production d'énergie. Cet article a pour but de démystifier le fonctionnement de cet équipement stratégique, en s'appuyant sur des données concrètes et les normes en vigueur sur le territoire français.

Le Rôle Central de l'Onduleur : Bien Plus qu'un Simple Convertisseur

L'onduleur est souvent perçu comme un simple traducteur électrique. Si cette fonction est primordiale, ses responsabilités s'étendent bien au-delà, garantissant la performance, la sécurité et l'intelligence de l'installation solaire.

La Transformation du Courant : du Panneau à la Prise

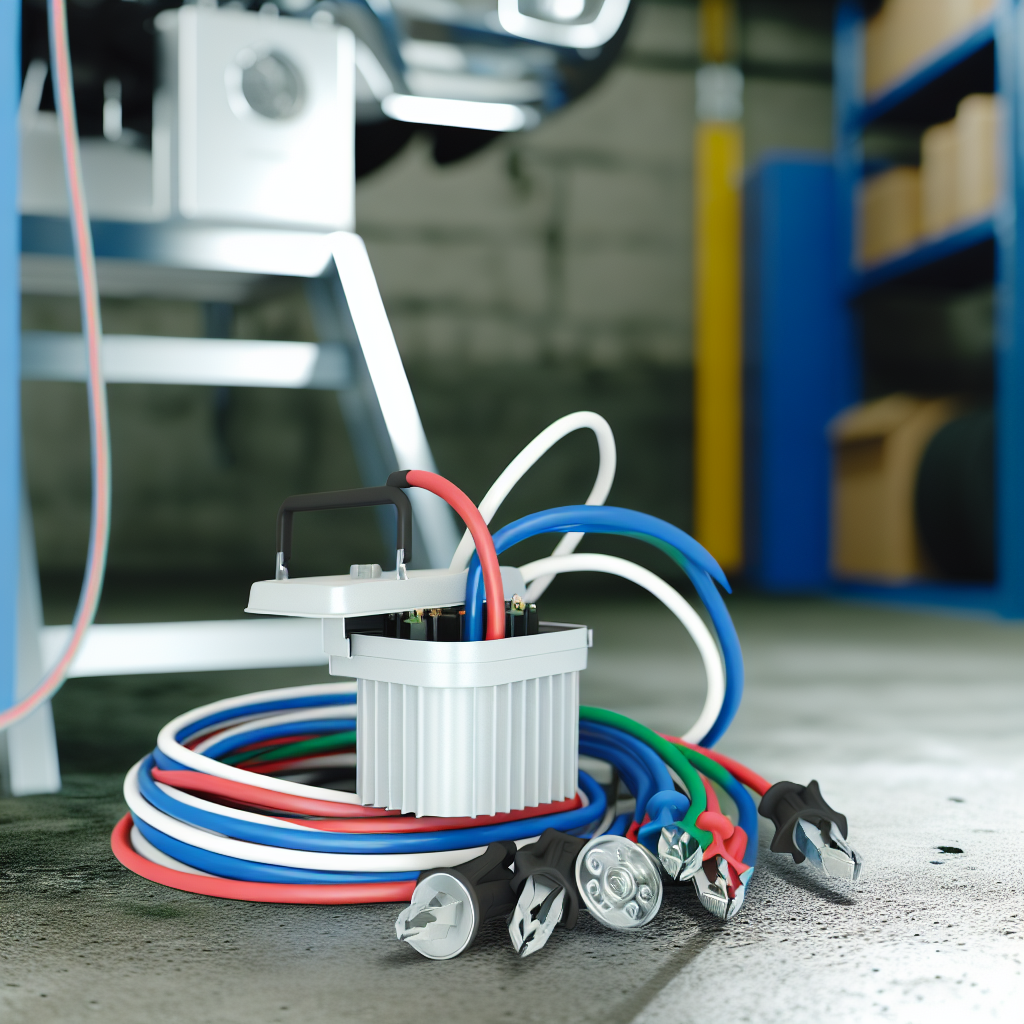

La fonction première d'un onduleur est de convertir le courant continu (DC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (AC). Les cellules photovoltaïques génèrent en effet un courant qui circule dans une seule direction, inutilisable en l'état par nos appareils domestiques ou par le réseau public. L'ensemble du réseau électrique français, géré par RTE et distribué par Enedis, fonctionne sur un standard de courant alternatif de 230 Volts avec une fréquence de 50 Hertz. L'onduleur agit donc comme un adaptateur indispensable, modulant l'électricité solaire pour la rendre compatible avec le téléviseur du salon, le four de la cuisine ou tout autre équipement, que l'on réside à Pertuis, Aix-en-Provence ou La Bastide-des-Jourdans. Sans cette conversion précise et stable, l'énergie produite sur le toit resterait inexploitable.

Les Fonctions Intelligentes au Service de la Performance et de la Sécurité

L'onduleur moderne est un appareil intelligent doté de plusieurs fonctionnalités critiques. L'une des plus importantes est l'optimiseur MPPT (Maximum Power Point Tracking). Cette technologie permet à l'onduleur de scanner en permanence la production des panneaux et d'ajuster la tension pour en extraire la puissance maximale possible, quelles que soient les conditions d'ensoleillement ou de température. Selon l'Ademe (Agence de la transition écologique), un MPPT performant peut améliorer le rendement global d'une installation de plusieurs points de pourcentage sur une année, un gain non négligeable.

Sur le plan de la sécurité, l'onduleur est un gardien vigilant. Il intègre un dispositif de découplage qui, conformément à la norme française NF C 15-100, isole instantanément l'installation du réseau public en cas de coupure de courant. Cette fonction, appelée protection anti-îlotage, est fondamentale pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur le réseau. Enfin, il assure une surveillance constante des paramètres électriques pour prévenir les surtensions ou les défauts d'isolement, protégeant ainsi les biens et les personnes.

Les Différentes Technologies d'Onduleurs sur le Marché

Le choix de la technologie d'onduleur dépend de multiples facteurs : la configuration du toit, la présence d'ombrages, le budget et les objectifs d'autonomie. Trois grandes familles se partagent aujourd'hui le marché résidentiel.

L'Onduleur de Chaîne : la Solution Centralisée et Éprouvée

L'onduleur de chaîne (ou "string inverter") est la technologie la plus répandue historiquement. Les panneaux solaires sont connectés en série pour former une ou plusieurs "chaînes", lesquelles sont ensuite reliées à un unique onduleur central. Cette solution est robuste et économiquement avantageuse pour les toitures simples, bien orientées et sans ombrage. Cependant, son principal inconvénient réside dans sa sensibilité à la performance du panneau le plus faible : si un seul panneau est ombragé, sale ou défaillant, il affecte la production de toute la chaîne. Dans les villages du Luberon, où les toitures peuvent être complexes et les ombres portées par les arbres ou les bâtiments voisins fréquentes, cette solution peut ne pas être optimale.

Le Micro-Onduleur : la Performance Individualisée

À l'inverse de l'approche centralisée, le micro-onduleur est un petit boîtier installé directement derrière chaque panneau solaire. Chaque module dispose ainsi de son propre onduleur, convertissant le courant DC en AC individuellement. Cette architecture offre une résilience et une performance supérieures, car la sous-performance d'un panneau n'impacte pas les autres. C'est la solution idéale pour les toits avec plusieurs orientations ou des ombrages partiels. Selon les chiffres des syndicats professionnels comme Enerplan, les solutions d'optimisation au niveau du module (MLPE), incluant les micro-onduleurs, représentent désormais une part significative du marché résidentiel en France, en raison de leur flexibilité et de la granularité du suivi de production qu'elles permettent.

L'Onduleur Hybride : la Passerelle vers l'Autoconsommation avec Stockage

L'onduleur hybride est conçu pour l'avenir. Il gère non seulement les flux d'énergie provenant des panneaux et du réseau, mais aussi ceux d'une batterie de stockage. Il permet de maximiser le taux d'autoconsommation en stockant le surplus d'énergie produit en journée pour le restituer le soir ou lors des pics de consommation. Une étude d'Enedis montre qu'un foyer moyen atteint un taux d'autoconsommation d'environ 30 % à 40 % sans batterie. Avec un onduleur hybride et une solution de stockage, ce taux peut grimper au-delà de 70 %, renforçant l'indépendance énergétique du logement et s'inscrivant dans la logique des réglementations thermiques comme la RT2012 et la RE2020.

Choisir et Maintenir son Onduleur : Enjeux de Durabilité

Le choix d'un onduleur ne doit pas être pris à la légère. Sa fiabilité conditionne la rentabilité de l'investissement sur le long terme.

Critères de Sélection Essentiels

Au-delà de la puissance, le rendement de l'onduleur (souvent supérieur à 97 %) est un critère clé. Une différence de 1 % peut paraître minime, mais représente une quantité d'énergie non négligeable sur la durée de vie de l'appareil. La robustesse est également primordiale, notamment dans une région comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les données de l'Insee confirment un ensoleillement exceptionnel, mais aussi des températures estivales élevées. Un onduleur doit donc posséder une bonne plage de température de fonctionnement et un indice de protection (IP) élevé pour résister à la chaleur et à la poussière. Enfin, la conformité aux normes françaises est impérative, et l'installation globale doit faire l'objet d'une attestation de conformité Consuel pour être raccordée au réseau en toute légalité.

Maintenance et Cycle de Vie

La durée de vie d'un onduleur est généralement de 10 à 15 ans, soit environ la moitié de celle des panneaux solaires. Son remplacement est donc un coût à anticiper dans le calcul de rentabilité du projet. Bien que la maintenance soit limitée, une surveillance régulière via les applications de monitoring permet de détecter rapidement toute anomalie de production. Une installation de qualité, avec une ventilation adéquate de l'onduleur, est le meilleur garant de sa longévité. Des études de fabricants montrent que la chaleur est l'un des principaux facteurs de vieillissement prématuré des composants électroniques, un point de vigilance essentiel sous le climat du Sud-Est.

En bref

Loin d'être un simple accessoire, l'onduleur est la pierre angulaire d'une installation photovoltaïque performante et sûre. Il ne se contente pas de convertir le courant ; il optimise la production, protège le système et fournit des données précieuses sur son fonctionnement. Le choix entre un onduleur de chaîne, un micro-onduleur ou une solution hybride dépend intimement de la configuration de chaque projet et des objectifs de son propriétaire. Face à l'évolution des technologies et des modes de consommation, l'onduleur se transforme progressivement en un gestionnaire d'énergie intelligent, capable de dialoguer avec les bornes de recharge de véhicules électriques, les systèmes domotiques et, demain, le réseau électrique intelligent (smart grid). Il est ainsi un acteur clé de la transition vers un système énergétique plus décentralisé et résilient, à l'échelle d'un foyer comme à celle d'un territoire comme le Pays d'Aix ou le Luberon.

%20(1).jpg)